三峰寺塔

天妃灵应之记碑、三峰寺塔等遗迹,向后人述说着福州与“海丝之路”的故事

□东快记者郑旭光陈楠柳涛实习生郑晓菁文/图

说起“海上丝绸之路”,就一定绕不开七下西洋的郑和。

如果说南京是郑和下西洋的决策地,江苏太仓是地锚地,那么,长乐就是郑和下西洋的舟师驻泊地和开洋起点。

每次下西洋,郑和必先率领船队抵达长乐太平港,集结整训,伺风开洋。

尽管跨越了600年,如今的长乐已是一座现代都市,但郑和曾留下的丝丝足迹,依旧可寻。

天妃灵应之记碑、三峰寺塔、天妃行宫等遗迹,无不在向后人述说着郑和下西洋以及福州与“海上丝绸之路”的故事。

于福州“海丝”而言,这必定是浓墨重彩的一笔。

“海丝行走”,这一站,长乐。

三峰寺塔 郑和船队出入瞭望塔

在郑和东路的北侧,我们找到了郑和公园。

三峰寺塔,则位于郑和公园的山顶。它是在宋朝时建立起来的,距今已有900多年。塔是用石块叠造而成,虽然在宋元明时经历过三次大地震,但如今依然屹立不倒,为了更好地保护,公园工作人员用铁栏围住。

置身其中,当年郑和在此眺望太平港的心情,也仿佛能够感受。郑和史迹陈列馆馆长陈迟说,郑和在太平港驻泊,需要一个能远眺太平港的瞭望塔,船队出入太平港也需要一座航标塔。太平港山顶上的三峰寺塔,便担当起了这个角色。

三峰寺塔原名圣寿宝塔。据传,明永乐十一年(1413),郑和登塔察看港口时,得知这座塔是为宋徽宗祝寿而建,颇为不悦,说赵佶是庸君,被金人所俘丧身北国,便将塔名修改,沿用至今。

太平港位于三峰寺塔的西侧,当时郑和船队每次开洋,必集于此整训,等到冬至以后东北季风来临再开船出海。

只可惜,如今的太平港已经消失,曾经港阔水深的天然避风港上已筑起了高楼。但透过1984年的一张黑白照片,仍能看出这里曾是一片水泊。1988年,地质部门对这里的勘探显示仍能钻探到瓷器碎片层。在随后的开发建设中,不断有人挖到船索、船碇等遗物。

陈迟介绍,长乐太平港,原名马江。春秋时期的吴王夫差和三国时期的吴主孙皓都在这里造过船,所以又有“吴航”、“航”这样的名称。在明初时,这里建造的“福船”因为水深、抗风浪,尤其适合远航,使得这里的造船业发达。后来,郑和也在这里造船,并成就了七下西洋的辉煌,改名为太平港。

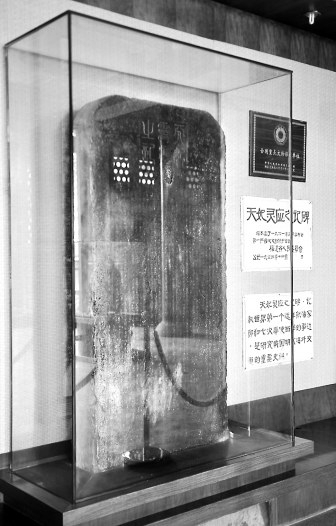

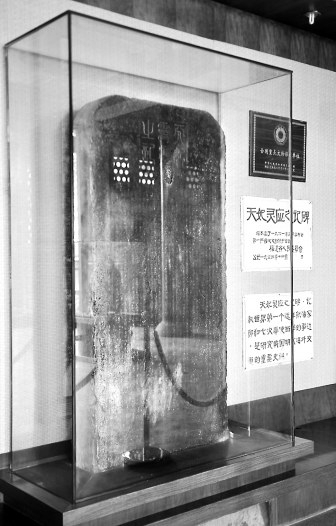

天妃灵应之记碑

“十洋街” 西洋各国货物交易地

郑和下西洋前,一定会领着船队先到长乐太平港驻泊。短时两个月,长时甚至达一年。试想一下,成百上千的船只,长时间逗留长乐,该是多么的热闹。陈迟说,以前这些船只驻泊长乐,给长乐带来了巨大影响,所以长乐就有了“大众成市”、“贸易如云”、“十洋街”和连科两状元等家喻户晓的美谈。

“首石山鸣大魁出,十洋成市状元来。”如今热闹不已的胜利路就是旧时的“十洋街”。当年,郑和驻军十洋街,还奉命为下西洋建造船只。另外,各方人士也在这里汇集,西洋各国的货物也在这里交易。明朝王应山在《闽都记》中就曾提到,郑和在长乐造船时,这里贸易繁荣。

据史料记载,郑和下西洋的目的是“赍币往赉之,所以宣德化而柔远人也”。而据考证,郑和率领200多条船只、2万多人七下西洋,历经28年,到达30多个国家,航程10万余里。

陈迟介绍,郑和下西洋后,大大推动了中外和平友好交流,促进对外经济贸易,许多国家的国王及其亲属、使臣纷纷随同郑和宝船来华朝贡,从福州或泉州上岸,然后再由驿道进京,有些使节和其亲随甚至会在长乐住上一段时间。

天妃灵应之记碑记载,永乐十五年,郑和下西洋时,各国争先进贡本国的珍贵动物,其中“忽鲁谟斯国进狮子、金钱豹、大西马,阿丹国进麒麟(番名祖剌法)并长角马哈兽,木骨都束国进花福禄并狮子,卜剌哇国进千里骆驼并驼鸡,爪哇、古里国进麋里羔兽”。

郑和七下西洋,不仅带去了本国的奇珍异宝,各国的珍奇动物也从长乐被带到了全国各地。此后一段时期,长乐太平港也成了一处著名的贸易港口。

天妃灵应之记碑 记载祖先开辟“海丝之路”史实

陈迟告诉东南快报记者,郑和碑提到郑和下西洋的航海经历,到达和经过的国家、地区的地理位置和主要产物,是研究当时西方群岛的政治、经济的一手资料,同时也是我们祖先开辟海上丝绸之路的历史见证。

郑和碑即“天妃灵应之记”碑的俗称,是郑和在明宣德六年(1431年)第七次下西洋前,在长乐候风时刻下的“天妃灵应之记”碑。今藏于长乐市郑和公园内的郑和史迹陈列馆。该馆仿明代宫殿式建筑,于1985年在原郑和奏建的天妃宫遗址之上建成。

郑和碑最早时立于长乐南山天妃宫内,后因天妃宫倒塌埋于荒土之中。1930年,一位农民在天妃宫遗址挖土时发现了这块碑。当时的长乐县长吴鼎芬立即派人将碑移到县署“思善斋”侧。吴鼎芬离任后,这块碑又被荒草乱石掩盖。

后来,时任长乐县长王伯秋找到了这块碑。1937年,抗日战争爆发后,为了不让具有极高历史价值的文物郑和碑落入敌人手中,长乐人将郑和碑北运南平。抗战胜利后,几经辗转的“天妃灵应之记”碑,终于回到了长乐。

“郑和碑是我国当今仅存的最原始详细记载郑和航海史实的珍贵资料碑刻。该碑文用1177字讲述了前六次下西洋经过、成果和第七次下西洋的任务,以及在长乐修建寺、宫、殿和碑刻、铸钟的情况,是研究我国明代海外交通史及中外交往史的重要实物资料,是中外友好往来、文化交流的历史见证。”陈迟说。

陈迟还补充到,由于郑和下西洋的资料于明成化年间销毁殆尽,后修的《明史》难免有差错。而郑和碑纠正了以往史书中的错误,填补了历史史料的缺漏和空白,是研究郑和下西洋最为确凿可靠的直接“证据”。

郑和史迹馆

“郑和”已融入这座城市的血液

长乐人追随郑和的步伐走向世界

岁月变迁,太平港已不是当年样貌,长乐也已成为现代都市。但长乐人对郑和的怀念、敬仰之情却依然如故。

漫步在长乐街头,郑和路、郑和公园、郑和桥、郑和小区、郑和大酒店……以“郑和”为名的建筑、道路随处可见。

1937年,长乐市沿着当年郑和下西洋驻泊太平港的道路开辟了一条名为“郑和路”的道路。1985年,为了纪念郑和下西洋开航580年,长乐市原来的“南山公园”正式改名为“郑和公园”。另外,长乐市近年来还兴建了郑和广场,建郑和航海馆、郑和巨雕、三宝亭、太平港帅营、郑和船、祭海坛、郑和舟师起锚处等多处纪念性建筑景观。

或许是因为郑和给了长乐人一个闯荡世界的梦,当地人说,这些名字都是长乐人对郑和的敬仰。

长乐也是中国著名的侨乡。当地人认为,长乐人正是追随郑和的步伐走向世界,并回来推动长乐商业经济和社会文明的发展,将郑和的信仰和有关郑和的故事遍及世界各地。

如今的长乐人口68万人,而旅居海外的乡亲就有40万之众。长乐作为全国首批沿海开放城市,每年都举办开洋节,将郑和与其七下西洋所体现的“赍币往赉之”的商业贸易精神,融入到长乐这座城市的血液。 |

47f49c89-e24f-4ad6-9464-752060f350a5.jpg)

2042adce-40bc-4837-9366-6629526d41d3.jpg)