从闽清出发:一段中美民间友谊的百年传承

2025-07-18 21:57:47 来源:东南网 责任编辑:林张清 作者:东南网7月18日讯(本网记者 陈巧玲 朱琳)盛夏时节,闽清六都医院恩兰楼前的古荔枝树再次挂满红果,见证了一场跨越时空的“重逢”。84年前,美国医生茹丝·海门薇离开中国时,在日记中写下“我没法再回我挚爱的中国了”的眷恋之语;如今,她的家族后人托马斯·海门薇与中国养女张华星的外孙女黄瑶在恩兰楼前相拥,这场跨越时空的相聚,不仅延续了一段跨国亲情,更见证了中美民间友谊的百年接力。

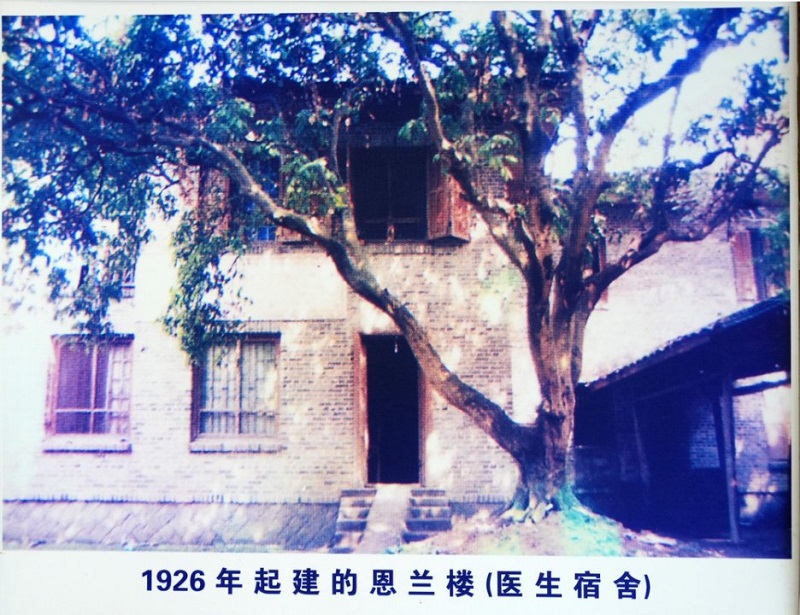

1926年起建的恩兰楼(医生宿舍)。包华 摄 医者仁心:扎根闽清12年的美国医生 斑驳的恩兰楼砖墙在阳光下泛着温润的光泽。“这就是她当年在闽清的家。”闽清六都医院原院长刘守光指着这座中西合璧的二层小楼。1924年,30岁的茹丝·海门薇从美国马萨诸塞州远渡重洋,接任六都善牧医院(今六都医院)第二任院长,主持建造了“恩兰楼”。 在缺医少药的年代,海门薇医生骑马跋涉于闽清的山村,为百姓治病,甚至深入麻风村和监狱,大半个闽清都曾留下她的足迹。她开创闽清外科手术的先河,成功实施首例甲状腺肿瘤切除术;她添置医疗设备改善医疗条件,病床最多时达到100张;她开设护士学校培养24名护士,将现代医疗技术带入这座乡镇医院。医院规模不断扩大,1932年,海门薇医生在县城原天儒学校内开办分院,她往来于两个医院之间,后又在自樟的云波和金沙教堂开办分诊所,定期巡诊。

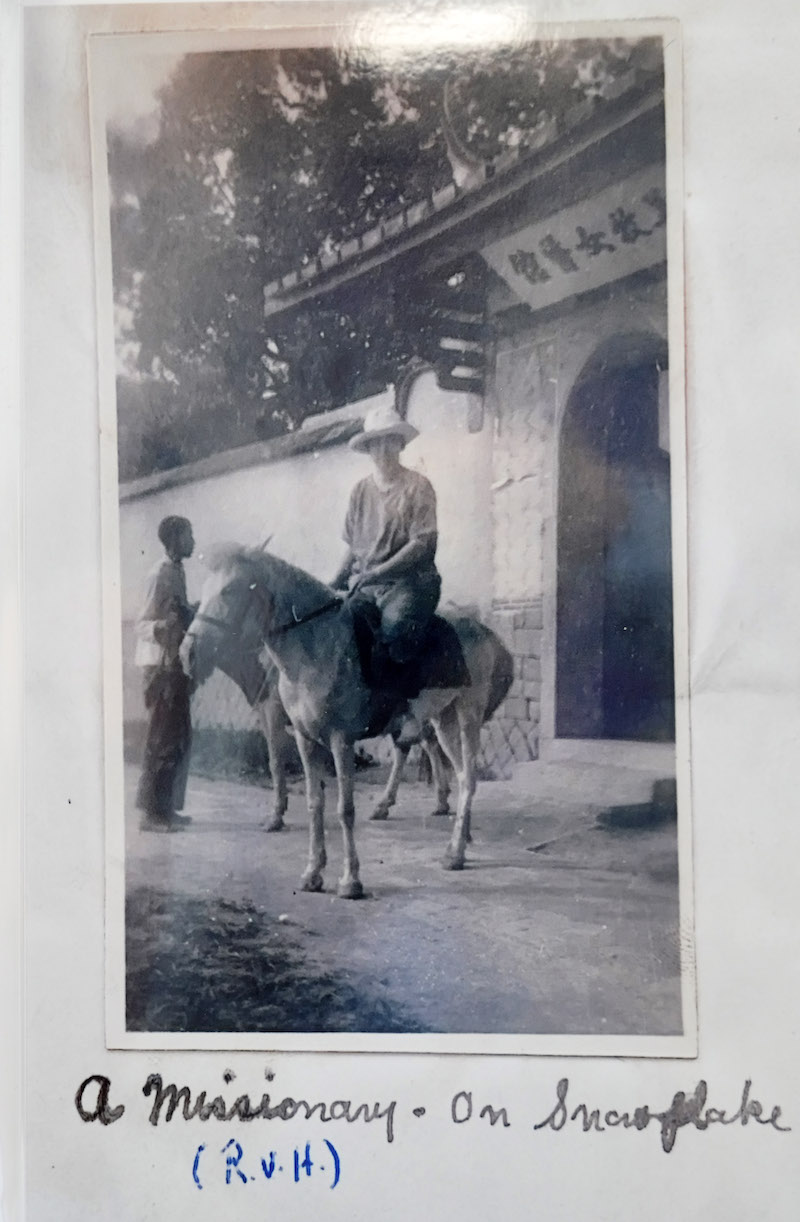

茹丝·海门薇医生当年骑着马去行医。包华 摄 院史馆内,泛黄的老照片和手写日记本将时光拉回百年前。托马斯在一张手绘地图前久久驻足——那是海门薇医生一笔一画勾勒的福州至闽清水陆路线图。刘守光回忆,海门薇离开闽清那天,虽身患疟疾,仍坚持为一名难产孕妇接生。当村民看到母子平安时,当场跪地致谢。刘守光动情地说:“她用脚步丈量闽清的山山水水,我们永远记得她。”托马斯侧耳倾听黄瑶的轻声翻译,眼神里盛满了敬意,“她用爱温暖了这片土地。”托马斯说。 跨国亲情:古荔树下的重逢 在闽清工作期间,海门薇医生收养了两名中国女孩华辉和华星,视如己出。华星后来成为医学专家,其外孙女黄瑶多年来一直追寻家族历史。与此同时,海门薇的家族后人托马斯也在美国寻找中国亲人的线索。两年前,两人通过网络取得联系,并于今年7月13日在恩兰楼前的古荔树下首次相见。

托马斯·海门薇和黄瑶在恩兰楼前的荔枝树下合影。包华 摄 1937年,因海门薇医生要去参加抗日志愿医疗服务而无法随带年幼的华星,便托人将华星送回闽清家乡,她在日记中写道:“我望着滑竿送华星和三姨子下了牯岭的石阶,好像失去了最珍贵的东西。”而华星生前仍时常念叨这位给予家族新生的“美国妈妈”。 华星的外孙女黄瑶介绍,外婆华星在大学毕业后成为一名医学专家,后支疆到甘肃银川工作,退休后住福州,于今年3月逝世。 “第一次到中国,就到了中国的故乡,见到了中国亲人,像梦一样。”托马斯紧握着黄瑶的手。两年前,两人各自追寻家族历史,通过网络“相遇”,如今在祖辈耕耘的土地上,亲情终于跨越时空相连。黄瑶说:“我很高兴能够找到海门薇在美国的后人,并邀请他看看海门薇留在中国的最伟大的遗产,仍被我们中国人铭记在心。” 荔枝常红:太平洋彼岸的回响不止 海门薇1941年因病返美后,未能再回中国。晚年她以水彩描绘记忆中的闽清:闽江挑夫、耕作农夫、石磴桥、山间诊路、病人笑脸……画作被收录进《海门薇医生在中国》一书。1974年她在美辞世,但故事从未终结。 托马斯此行不仅为寻根,更为筹备海门薇纪录片收集素材。“她把一生中最美好的10多年献给了中国。海门薇的故事,非常值得拍成纪录片。我希望通过这部影片,让更多人了解她、记住她。”托马斯说。

托马斯·海门薇第一次品尝到祖辈种下的荔枝果实。包华 摄 “从书上、纸上读到,到亲眼看到、亲耳听到,我更加真实感受到中美人民的故事是如此感人。”研究鼓岭故事超过50年的耶鲁大学图书馆特藏顾问玛莎·斯莫利感慨。同行的“鼓岭之友”穆言灵等人,正是这段友谊的当代守护者。正是他们的牵线,促成了托马斯与黄瑶的闽清相聚,也架起了新的民间桥梁。 7月17日下午,国家主席习近平夫人彭丽媛在全国对外友协出席2025年“鼓岭缘”中美青少年联谊活动并致辞,她表示,跨越百年的鼓岭故事和习近平主席同艾奥瓦州老朋友延续40年的深厚友谊,是中美人民友好的缩影。中美两国历史、文化、语言不同,但两国人民都热爱家庭、善良友好、勤劳务实,完全可以成为好朋友、好伙伴。 如今,越来越多的“鼓岭之友”正延续着这份跨越时空的情谊,他们收集史料、寻访故人、记录故事,让更多像海门薇医生这样的感人故事被世人知晓,传递着历久弥新的温暖。 |

5b93faac-7b2e-41a0-bebc-03b8209b4100.jpg)

fa1523a5-41d0-4950-9645-03141737852b.jpg)

b2c8949d-804b-43b1-8645-748ba754fa68.jpg)

99065a7b-8098-40bd-b7f4-0526c0d53bca.jpg)

1743cc23-1a34-42e5-91d0-3f47108d3a18.jpg)

648b0c5a-c132-4e25-b286-155882c4eac1.jpg)

0e68a9ee-5662-44d7-8313-806426b6e0b3.png)