怀安古窑见证唐五代福州与亚洲周边国家海洋贸易

| 2014-05-14 10:06 杨莹 来源:福州日报 责任编辑:张海燕 我来说两句 |

分享到:

|

怀安芋原驿古渡,这是怀安惟一保存下来的接官道。 闽江边,怀安窑附近的渡口,是唐朝后期海上丝绸之路的交通枢纽之一。曾经参与怀安窑发掘和中日学者联合考证的中国文物学会副会长、省文物局原局长郑国珍,12日在接受记者采访时说:“在海上丝绸之路中,怀安窑是世界公认的遗址点之一,它代表了南朝至唐五代这段独特的时代链接,具有唯一性和不可替代性。” 日本“越窑系粗制品”产地在福州 1992年的一天,福建博物馆,日本学者山崎一雄、森本朝子、田中克子正在参观考察。展柜里的几件唐代瓷器,让他们欣喜若狂、如获至宝。 原来,从上世纪30年代开始,日本北九州地区的博多遗址、太宰府遗址、福冈市鸿儒馆遗址,陆续出土了一批中国青瓷。它们的产地始终是个谜,虽然与浙江越窑的瓷器很像,但胎质完全不同,瓷土中的石英含量很高,学者们只好暂且将它们命名为“越窑系粗制品”。 福建博物馆内陈列的唐代瓷器,来自1982年对福州怀安窑的一次发掘。它们与日本的这批“越窑系粗制品”极为相似,这个发现引起了日本专家的极大兴趣。中日学者经过共同研究考证,一致认定,“越窑系粗制品”中的大部分产自唐、五代时期的福州怀安窑。 不仅在日本,泰国、文莱、越南等国及海域沉船中也相继发现了福州怀安窑烧制的瓷器。怀安窑不仅见证了唐、五代时期福州与亚洲周边国家的海洋贸易,更为福州海上丝绸之路增添了有力佐证。 32年前的一次抢救性发掘 过洪山桥,经上下店路,顺着闽江,往西北方向继续前行,穿过淮安大桥,在三环辅道旁的淮安村,记者找到了有1500年历史的怀安古窑址。 随着城市发展,多数淮安村民都已在几年前外迁。古窑址周边,除了在建项目和几座古厝,已鲜有人烟。山脚的芭蕉树下,两块文物保护碑格外醒目,一块是“福州市郊区文物保护单位”碑,一块是“福建省省级文物保护单位”碑。 在现场进行考古调查的福州市考古队队员告诉记者,怀安古窑址主要分布在石岊山南端,包括后门山堆积区、翁墓山堆积区和石岊山—顶坪岭堆积区,分布面积达8万多平方米。先人之所以在这里烧窑,主要因为交通方便、瓷土丰富、靠近闽江取水方便。此外,山坡为建造龙窑提供了得天独厚的地理条件。 这么大的遗址是如何被发现,并保存至今的呢?郑国珍介绍,1959年,时任福建博物馆副馆长的林钊,在一次文物普查中发现了怀安古窑址。1982年夏天,一户农家在盖房时,在房基后头发现了文物。郑国珍赶到现场后发现,怀安窑的窑炉和一些瓷片堆积物已经裸露出来。他与时任福建博物馆考古部主任的曾凡一起参与了这次抢救性的考古发掘。

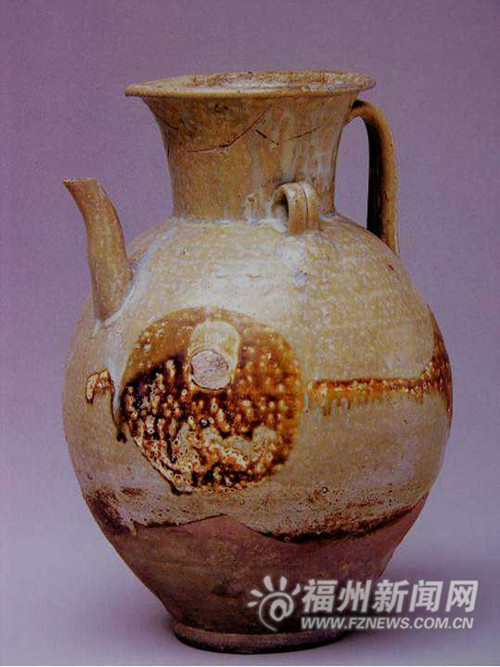

怀安窑遗址 怀安窑鼎盛期持续了200多年 曾凡是研究福建陶瓷的老专家,他和郑国珍两人在这里一挖就是半年。虽然发掘的面积不大,只有74平方米,但收获颇丰,发现了南朝和唐代两个没有迭压关系的堆积层。郑国珍说:“我们分别找到了刻有‘大同三年’(南朝梁,537年)字样的垫柱残片和一块刻有‘贞元’(唐德宗,785年至805年)字样的垫柱片,确定了窑址的分期和断代。”这次发掘说明,怀安窑烧造的鼎盛期持续了200多年。 据介绍,此次出土的物品有1.5万余件,其中窑具占三分之二,器物占三分一。出土的南朝器物中,有盘、杯、碗、茶盏、菜坛、罐等日常生活用具,也有多足砚等文具,还有鐎斗、火盆等随葬明器。唐代堆积层位于南朝堆积层南面约5米,包括一处斜坡式龙窑窑床遗迹,出土的器物除继承南朝遗制外,还有长流注子、瓜棱形注子、五谷小罐、陶俑、狮子等。 在此后的一二十年里,日本、泰国、文莱、越南等地都出土了福州怀安窑的陶瓷器。这些发现验证了公元9至10世纪福州港以怀安窑产品输出,搭建起一条古代连接东北亚、东南亚的海上丝绸(瓷器)之路。 从1993年至今,市考古队对怀安窑址及周边地区的古建筑、古墓葬等进行了多次文物调查,摸清了窑址的分布范围。据介绍,窑址遗迹整体保存较好。 自1982年小面积的抢救性发掘后,文物部门未再对怀安窑进行大规模的发掘。对此,郑国珍解释道:“随着时代的发展,信息采集、文物出土保护、遗址复原等方面的技术在不断进步,我们希望把这片宝贵的遗址,留待后人更好地保护、钻研。”

怀安窑址出土--青釉褐彩执壶 瓷器从古渡口上船远航 唐代后期,吐蕃兴起,占领了河西走廊,切断了东西方的陆上交流。陆上丝绸之路几乎走不通了,许多贸易由此转到了水路,福州、扬州等港口便承担起了海上丝绸之路的重任。 怀安窑附近的渡口,也逐渐成为其中的交通枢纽之一。这里地处闽江分水处,江面开阔,是元代以前海外货物与闽江上下游货物经福州转运的重要码头。郑国珍介绍,当时,闽江上游大量的物产顺流而下,停泊在怀安渡口,有的转运到福州城里,有的从这里再转运到海外。同时,海外和闽江下游的东西,如海产品、盐等,也通过这个水路通道,运进福州,甚至运抵闽江上游。 在怀安窑旁,至今还有一座古码头与一条古接官道,与南面的县衙遥遥相望。记者在古接官道看到,与闽江水相接的几块长条石上,百余条横线凿槽清晰可见。考古队员告诉记者,这些凿槽主要起到防滑作用,方便人们上下船。官道旁还发现了用于拴绳、方便船舶停靠的石槽。据调查,铺就古接官道的条石材质、年代各不相同,可推断历年来官道经过了多次修缮。而在1000多年前,怀安窑烧制的瓷器,就是从官道相接的渡口,装上船只,运送外洋。渡口的繁华景象往后持续了数百年。明朝王应山在《闽都记》中记载:“在石岊江头。南行以舆,北以舟。皇华使节往来络绎。”说的就是这里的盛况。 怀安窑瓷器的外销得益于便利的水上交通,但贸易的兴盛,也在一定程度上加速了怀安窑的废烧。郑国珍介绍,怀安窑废烧的原因主要有两个:一是周边的瓷土用得差不多了;二是当地经济发达,人们收入增多,可以不用再通过烧窑来谋生,很多人转做商贸,报酬比烧窑丰厚得多。 周边遗迹有望建设遗址公园 在怀安古窑址旁,还散落着怀安县衙、五帝庙、相公庙、临水宫等几处古迹。记者了解到,相关部门计划串联这些遗迹,建设遗址公园。目前,临水宫已修缮完毕,五帝庙的修复也接近尾声。 郑国珍认为,建设遗址公园有益于怀安古窑址的长远保护。他建议,可以借助3D、4D技术,通过光影幕墙,搭建可以“时空穿越”的博物馆,让人们对古迹有更直观的感受,还可以开发与遗址相关的文化衍生品,发展文化创意产业。 郑国珍说:“在整条海上丝绸之路中,泉州是宋元时期的代表,漳州是明清时期的代表。而福州是南朝到唐五代时期的代表,是源头。因而,保护好怀安古窑址至关重要。” (福州日报记者 杨莹/文 叶义斌/摄) |

相关阅读:

- [ 05-13]福建泉州:伴“海丝”茶叶香飘海外

- [ 05-13]走进“海丝”遗留的风景:“蚝宅”处处见 簪花个个艳

- [ 05-12]“海丝”要把“中国服务”运出去

- [ 05-09]中国九城市“海丝”申遗 福州显千年国际商港地位

- [ 05-09]第十六届海交会正式进馆布展 突出“海丝”主题

- [ 05-07]24名中国美院留学生泉州采风创作 感受海丝起点

- [ 05-07]福州曾是海丝路上“世界茶港” 茶文化输出日本

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

16b14d8e-d040-4dd1-a904-212ae8fad2bf.jpg)

e6f1fe69-bd2b-44af-b1a8-eb4514b48b17.jpg)

ddc0884b-0d56-40c0-b547-f663af484a29.jpg)