养殖户跳脱有限养殖资源 罗源小对虾养成大产业

| 2013-12-04 07:24 来源:福州日报 责任编辑:王琼 我来说两句 |

分享到:

|

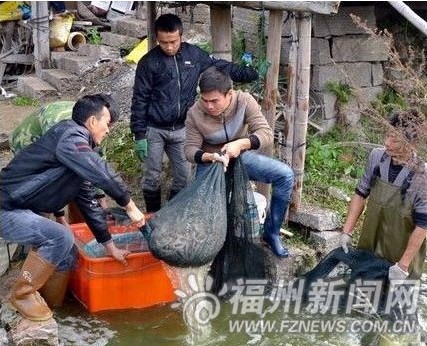

福州新闻网讯 近日,罗源南美白对虾养殖户们陆续结束一年的忙碌,满载归来。 罗源自2001年引进南美白对虾以来,通过技术创新,逐渐摸索出一条成熟的养殖新路,产业不断发展壮大。近几年来,许多养殖户跳脱有限的养殖资源,到县外、省外、境外养殖。今年,县内1.3万亩虾塘产值2.6亿元,县外11.5万亩虾塘产值11.3亿元。 虾农有奔头 1日,在以南美白对虾养殖为支柱产业的松山镇上杭村,记者见到全副武装、半个身子都浸泡在水渠里的村民游庆连。他一脸喜气:“今天差不多又收了500公斤虾。”早上6点,他就带着6名工人给虾塘开了小口,张网堵虾,顺着水流排出的是今年最后一批虾。凭25亩虾塘,收益30多万的他,是今年村里的“大赢家”。 上杭村300余户村民几乎家家养虾,村里2600多亩虾塘就是他们希望的田野。村民吴建财告诉记者,今年气候适宜,疾病预防也做得不错,算是好年景。 鉴江镇东湾村的李向荣却收益一般,他的18亩水泥池钢架温棚虾塘投资21万,今年仅盈利4万。他说:“这种温棚养殖管理要求高,没消毒好,虾苗就容易发病。怎么养我还要好好琢磨琢磨。” 罗源海洋与渔业局水产技术推广站站长王在文说,打破传统的土塘养殖,搭造温棚养殖优良苗种“子一代苗”是必然趋势。 “‘子一代苗’比普通苗长得快多了。”在江苏搭造温棚养殖白对虾的鉴江村民尤捷告诉记者,他今年的温棚盈利达到1.2万元/亩。 然而,“子一代苗”适合高密度养殖,虾苗易发病死亡,还需搭造温棚,每亩成本达1.2万元以上。高利润伴随着高风险、高成本,大多养殖户还在观望。 王在文告诉记者,今年全县对虾养殖面积达1.3万亩,七成虾农每亩盈利3000元以上,一成保本,还有两成亏损。 大胆走出去 罗源适于养殖的虾塘土地有限,县政府推行各项惠农政策,鼓励渔民转产转业,到县外养殖南美白对虾。凭借逐渐成熟的养殖技术,近几年,尝到甜头的养殖户们纷纷走出罗源,为南美白对虾寻找更广阔的天地。 “省内、省外乃至境外,都有我们罗源南美白对虾养殖户的足迹。”王在文说,福建的琅岐、长乐、福清、漳州、莆田,还有江苏、浙江、广东、广西等地都有许多罗源的白对虾养殖户。 江苏省最东部的如东县大豫镇九龙村有广袤的滩涂,200多名罗源虾农就在这里甩开膀子,养了2万多亩的白对虾。松山村民欧义峰在这里养殖了3年,今年一口气承包了1200亩虾塘,忙得晕头转向。“总算没瞎忙,一亩盈利3000元。”他说,这里海水、淡水资源都很丰富,市场条件又好,明年他还要继续干下去。 据了解,目前罗源在外养殖业发展迅速,省外养殖的虾农养虾面积每户都在100亩以上,大户每户养殖面积达1000多亩。依托政府惠农政策,养殖面积在1000亩以上的,养殖户可享受每亩100元的财政补贴。 2011年以来,还有虾农到越南养殖。松山泥田村民林峰是第一批到那里养殖的,他说,这两年一起出来的养殖户有十几个,养殖面积达3000亩。 本月初,印尼一考察团深入松山镇北山村考察白对虾养殖,有意引进罗源的南美白对虾养殖。 增加养殖附加值 在游庆连逐渐干涸的虾塘里,记者看见一只只肥硕的粗黑的鱼,那是养殖户们为虾塘邀请来的“不速之客”胡子鲶。在虾苗长到四公分时,虾农便放养习惯在水底生活的淡水胡子鲶,以立体养殖的方式,利用敌害生物吃掉病虾,切断病原体传播;同时,胡子鲶还吃掉富余饵料,减少池底产生的氨氮等有毒物质。 “塘里吃虾长大的胡子鲶每条都有十几斤,可惜不值钱。”虾农们感到遗憾,1公斤胡子鲶以0.8~2.4元的价格出售,只够得上捕捞的工钱,“什么时候塘里的鱼也能卖个好价钱就好了”。 王在文透露,技术部门正在寻找一种能替代胡子鲶、进行虾塘立体养殖的高档水产品。目前,习性与胡子鲶相近、市场售价32~36元/公斤的淡水石斑鱼将与虾试养,如能达到同等效果,将弥补虾农们一大遗憾,增加养殖附加值。 (福州日报记者 王元锴 通讯员 陈雁真 刘其燚) |

相关阅读:

- [ 12-02]罗源可门港一轮船发生燃油泄漏事故

- [ 12-02]罗源54名农民工被拖欠工资70万 劳动部门帮讨回

- [ 11-29]罗源船头村依伯拉电线防野猪 电死打鸟男子

- [ 11-27]罗源县妇联实施四项行动 贯彻妇女十一大精神

- [ 11-27]罗源县总工会助力职工发展 举办用工招聘会

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

434b7100-4dbf-40d2-8ecd-db7e628f1fb8.jpg)

391677ce-9393-4fa6-99d2-74ac69c35736.jpg)